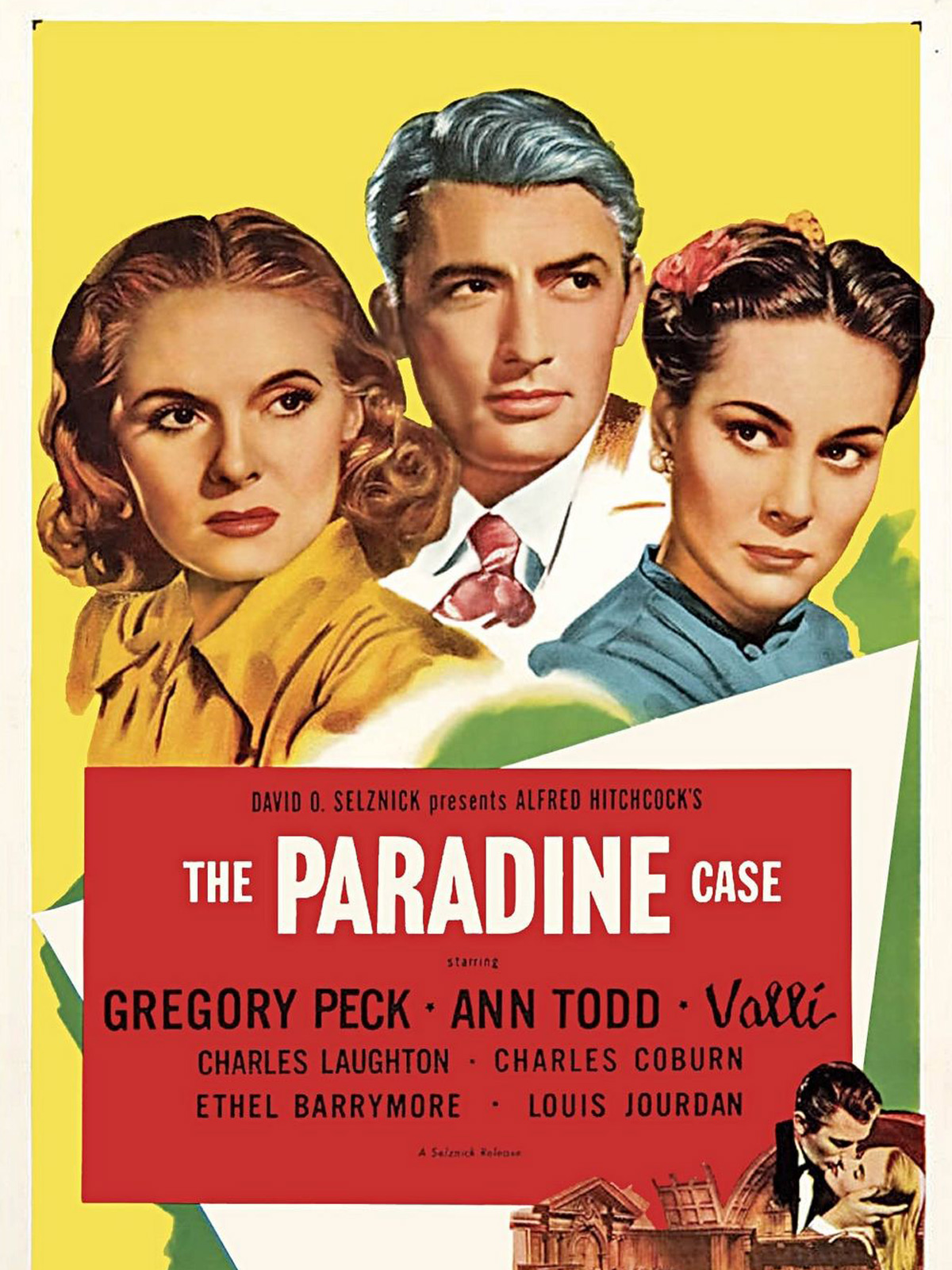

The Paradine Case

Director: Alfred Hitchcock.

Guión: Alma Reville, basado en una novela de Robert Hichens.

Intérpretes: Gregory Peck, Ann Todd, Alida Valli, Charles Laughton, Louis Jourdan, Leo G. Carroll.

Música: Franz Waxman.

Fotografía: Lee Garmes.

EEUU. 1947. 109 minutos.

Ese oscuro objeto del deseo

Hay dos comentarios recurrentes que durante muchos años vienen reduciendo la categorización y valía de esta majestuosa película: el primero, obvio ya desde el título, que se trata de la principal aportación de Hitchcock a las court-room movies (películas de juicios), subgénero en el que, se dice, el director se movió con habilidad funcional; el segundo, relacionado con lo anterior, que The Paradine Case es una obra menor de Hitchcock, comentario al que se anudan ciertas coyunturas de la propia realización del filme: que David O’Selznick le impuso al realizador el proyecto y que Hitch no pudo participar en el guión –quebrando por tanto su legendario control de la escenografía desde el momento de confección del libreto-, o que Gregory Peck no convencía al director como protagonista. Al respecto, sería injusto decir que el «periodo Selznick» no resultara muy prolífico para Hitchcock, aunque quizá no tan aventurado afirmar que, en las obras realizadas bajo el paraguas del productor (y ésta fue la última), lo más hitchcockiano reluce en rebeldía con los parámetros preestablecidos por aquél. Los argumentos, en el cine de Hitchcock, son apenas una primera superficie, y éste es el caso. Selznick quería un ilustrador de lujo para esa courtroom story que le interesaba mucho, y Hitchcock se la entregó, con talento y sumo estilo (la larga vista, media película, está ejecutada de forma excelente, manejando espacio, intervinientes y drama con precisión matemática), pero… hay algo mucho más hitchcockiano en el filme, y bulle, constantemente, bajo la superficie.

Selznick estaba empeñado en dar a conocer a dos jóvenes estrellas, Aida Valli y Louis Jourdan. Hitchcock, básicamente, los hace vivir en una subhistoria, aparte de la realidad que expone, como fantasmagorías. Valli, a la que filma buscando un efecto fascinante casi siempre, precede en el imaginario del cineasta a Madeleine/Judy, a la Kim Novak de Vértigo (1958). La completa historia puede verse como un borrador de aquélla. Si el cineasta ya empezaba a dinamitar, cual contrabandista en Hollywood, las bondades de la institución matrimonial (Sospecha, 1942), del american way of life (La sombra de una duda, 1943) o del amor bigger than life (Encadenados, 1946), aquí nos relata el proceso de corrupción de un hombre, abogado de prestigio, por mor de un amor fou y destructivo, que el relato sirve, sin demasiados circunloquios, en su contexto. El protagonista, Anthony Keane (Gregory Peck) lleva demasiado tiempo viviendo en la apariencia de felicidad de su matrimonio con Gay (Ann Todd), y el adentrarse en la defensa de una mujer hermosa, exótica y misteriosa (Valli) que ha sido acusada de asesinato, los instintos reprimidos del personaje emergen a la luz, enamorándose perdidamente de ese algo oscuro, destructor del ststu quo, libidinoso y a todas luces romántico que esa mujer encarna.

The Paradine Case plantea muchas variaciones a la temática clásica del falso culpable, y, merced de sus términos visuales, lleva esa materia a complejos y apasionantes estadios de estudio psicológico de los personajes. En efecto, lo que tiene de funcional –y efectiva- la vertebración de la trama judicial no es ni más ni menos que una búsqueda de lo externo y climático a las espinosas pulsiones psicológicas que atañen al grueso de personajes en liza. Hay un doble inicio: uno, filmado con toda solemnidad, en el que Anna Paradine (Alida Valli) toca el piano en la soledad de su opulenta estancia y es detenida por la policía acusada de asesinar a su esposo; otro, en el que Anthony Keane llega a su casa donde le espera su amantísima esposa Gay y asistimos a una secuencia de enfatizada exhibición del amor, equilibrio y seguridad que la pareja se dispensa y exuda. A partir de ahí, entramos en materia, con la proverbial concisión expositiva del director británico (una sucesión de cortos y valiosísimos planos que describen el ingreso de Anna en prisión y el modo en que por mediación de Sir Joseph, el abogado de la familia Paradine, ella entra en contacto con Anthony); esa materia dramática se alinea con cierto reflejo en el perfil digamos sociológico o de clase de aquellos personajes: conocer que Anna es una inmigrante italiana con un turbio pasado por cuya razón planea la sospecha de que asesinó a su marido por dinero; ver a Anthony y su esposa reunirse con Sir Joseph -y su hija- y con el mismísimo juez que conocerá el caso (Charles Laughton) y su esposa, o a cada una de esas parejas en petit comité, y descubrir bajo lo apacible de muchos comentarios cierta actitud despótica (sobre todo por parte de Sir Joseph y su hija) en la enunciación del carácter de la mujer a la que se supone deben defender.

En cualquier caso, lo que se está urdiendo, y las imágenes pronto materializarán con fiereza, es una espiral de sentimientos arrojados al límite, sentimientos que, en sus diversas medidas, revelan una constante: las pasiones impulsivas e indomeñables que vencen toda resistencia de la razón, el deslizamiento del logos al abrasador territorio del pathos. Y en diversas intensidades: en un pequeño amago, el que nos muestra como el juez que tan bien encarna Laughton trata de seducir a Gay; en el extremo más hiperbólico, el que concierne a la pasión de la Sra. Paradine por Latour, el mayordomo personal de su marido, de ecos tan destructivos que, primero, erigen la causa criminis y, después, arrastrarán a la muerte a los dos amantes; y por fin el quebranto de la lógica, la sabiduría y la pericia jurídica de Anthony cuando se enamora perdidamente de su cliente y se involucra emocionalmente en ese espiral destructivo, pretendiendo llevar la defensa del caso por la senda que a sus sentimientos conviene, a cualquier precio, hasta alcanzar el abismo. La textura de esos irrefrenables sentimientos que arrastran a los personajes constituye el principal, visceral, y para nada complaciente estudio que Hitchcock acaba proponiendo en el filme, que es un estudio de los personajes, de los primeros planos que desnudan la esencia de esos sentimientos con una precisión maestra. Desde la fisonomía fascinante y fantasmagórica que aporta Alida Valli –cuyos ecos de escabroso romanticismo se concretan en la secuencia en la que Anthony visita su mansión y encuentra un espectral retrato de ella en su habitación, en una secuencia que parece la revisitación del Mandarlay de Rebecca– al hieratismo torticero de Charles Laughton, pero también la fragilidad, cada vez más patente, que concierne al matrimonio Keane y que tan bien encarnan Gregory Peck y Ann Todd (y el retrato que de los mismos efectúa el ojo de Hitchcock), en las conversaciones, cada vez más demoledoras, que mantienen (y que se cierran con un final que puede leerse en clave de esperanza pero más bien abundando en la ambigüedad). Los elementos cinematográficos promueven, sutil e incesantemente, el detalle de ese subjetivismo al límite, la cámara experimenta con subyugantes planos (como aquel travelling lateral de la entrada del mayordomo Latour en la sala de juicio visto desde el prisma de la Sra. Paradine, en su impertérrita apariencia), e incluso, si se presta atención, la banda sonora llega a interrumpir su cadencia en un par de ocasiones, del mismo modo que las emociones de los personajes, mudas, se imponen sobre el devenir de lo que a priori no debía de ser nada más que la rutina de la profesión de Anthony, o la convención de un relato de juicios. Pero Hitchcock es otra cosa. Es mucho más.